- トップページ

- アンティークの語源や歴史のおはなし

- ヴィクトリア女王も愛した陶磁器で出来た花「陶花」

ヴィクトリア女王も愛した陶磁器で出来た花「陶花」

- 水野 友紀子

陶花(Ceramic flower)

最近になって急に気になって探しまくっているアンティーク雑貨が、「陶花」です。

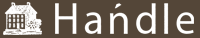

陶花とは陶磁器で出来たお花のこと。もともとは食卓を飾るために作られたテーブルフラワーのことですが、キャンドルスタンドやカードスタンド、さらにブローチなどのアンティーク雑貨で見つけることができます。

本物のお花のような花びらは一枚一枚が手作り。しかもハンドペイントで色塗りされているので、本物のお花を飾っているように、華やかなテーブルを演出してくれます。

そんな陶花がイギリスで注目されるようになったのは、19世紀末に大流行した「ビートンの家政本」がきっかけでした。

陶花誕生のきっかけを作ったビートンの家政本

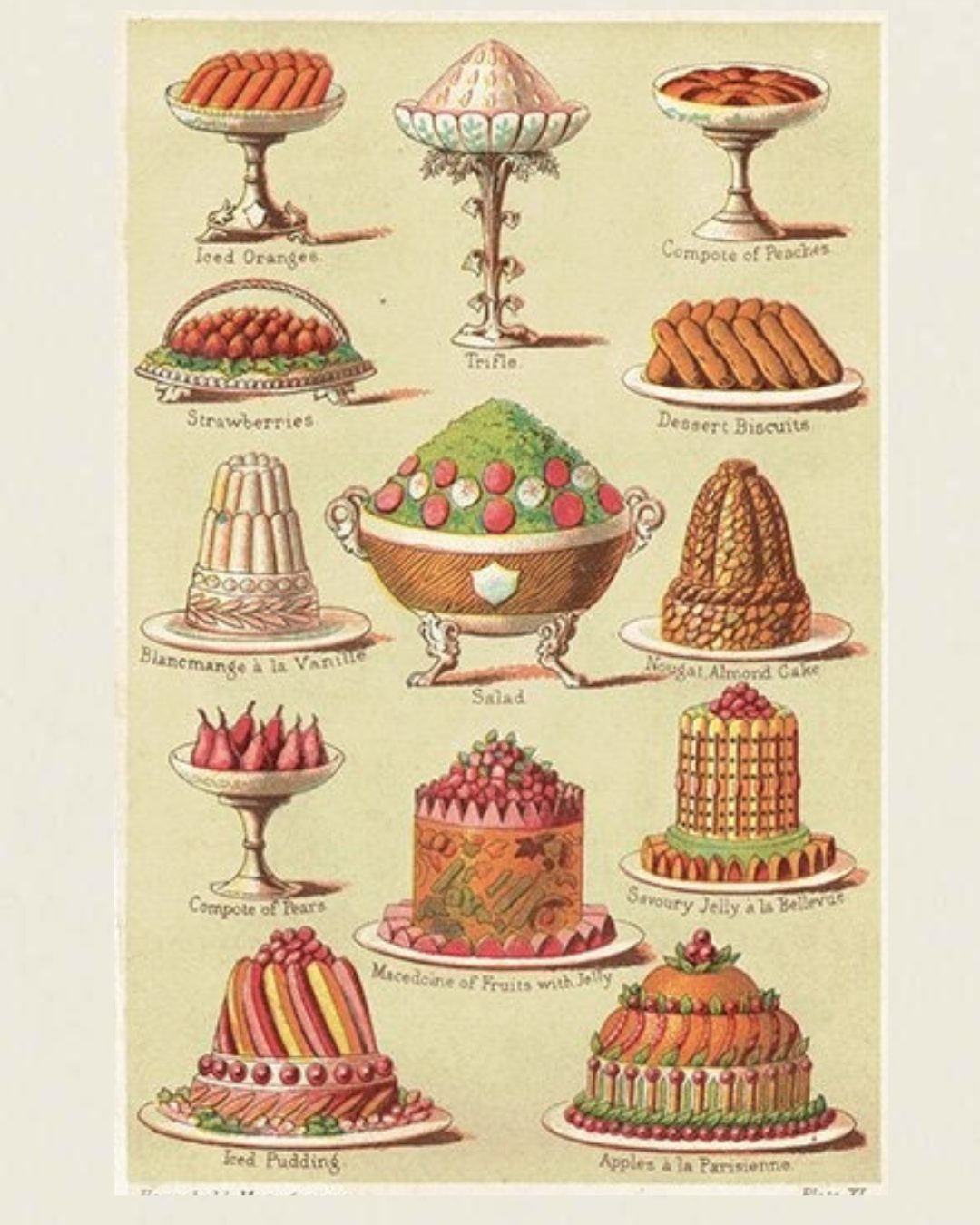

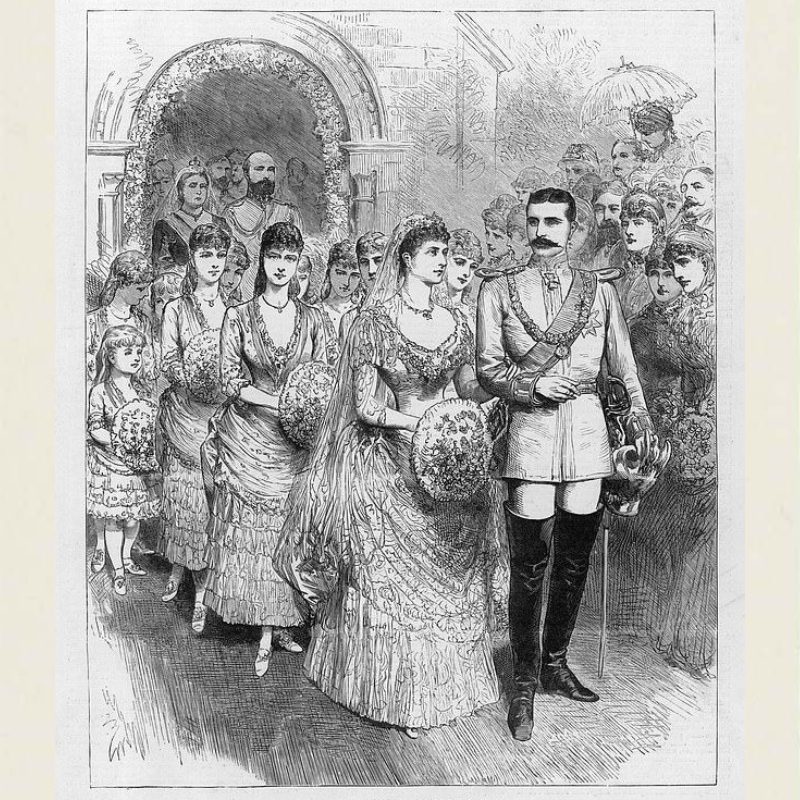

ビートンの家政本とは、ヴィクトリア朝の中期、1861年にイザベラ・ビートン夫人が中産階級の主婦向けに出版した家政の手引書のこと。

この頃、出版の技術が発展したことで、いろいろな本が出版されるようになりましたが、ビートンの家政本は、ファッションから子育て、お茶会の作法から使用人の教育、お料理レシピの紹介まで、可愛いイラストを交えながら分かりやすく描かれていて大人気!

中産階級の人たちが憧れるライフスタイルを実現するためのノウハウがギュッと詰まっている!と多くの女性から絶大な支持を得た伝説の家政本でした。

それだけに影響力も大きかったビートンの家政本の1888年版、3060番で

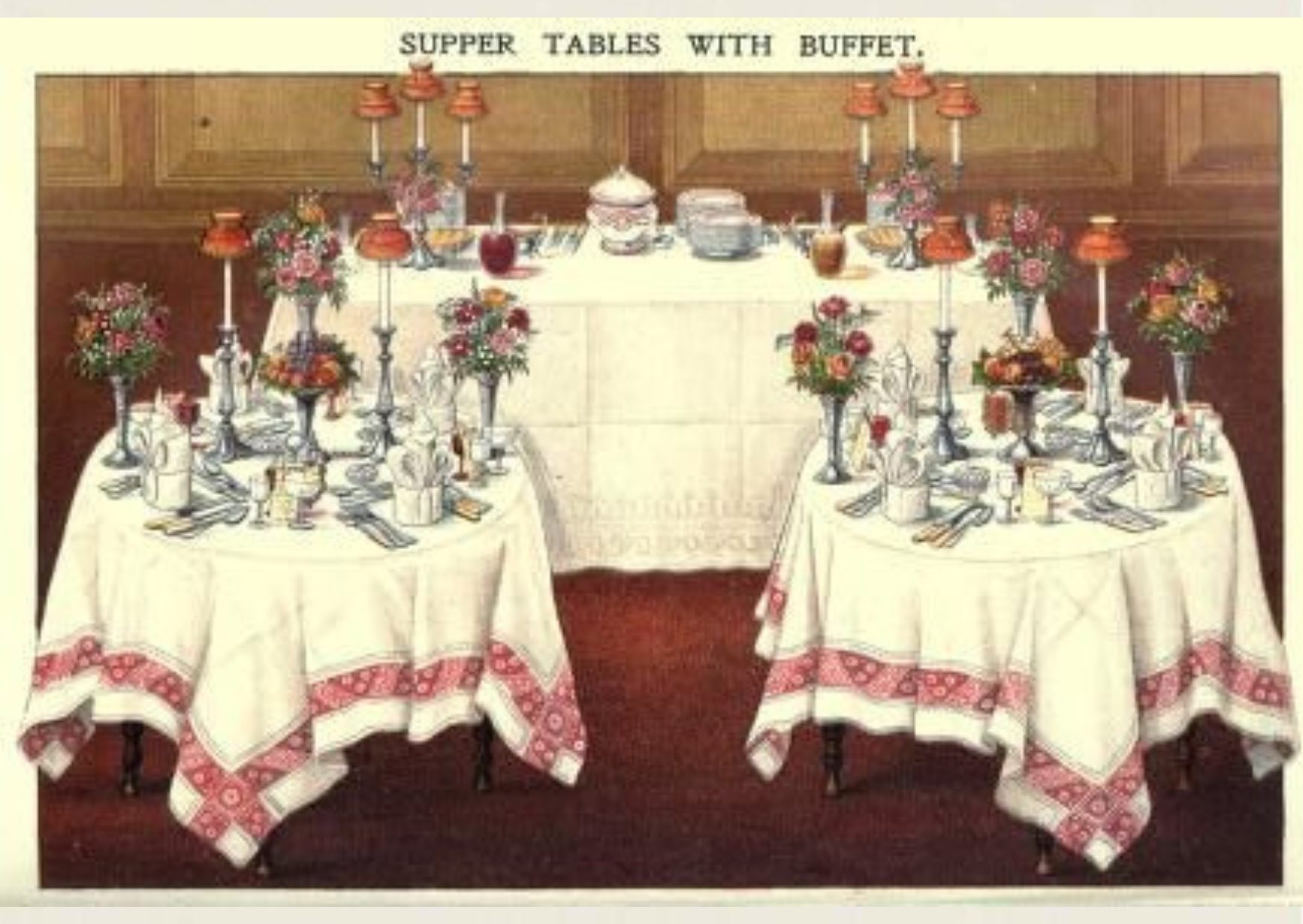

「花は食事と同じくらい重要なので女主人はディナーやハイティーの際、食卓には季節感が感じられる生花を必ず置くこと」

と書かれていたことがきっかけになって、テーブルフラワーが大流行します!

さらに手引書の中では、お花の生け方についもて細かく説明されていたので、使用人を多く雇うことが出来ない中産階級の女性の間では、フラワーアレンジメントを習うことが流行しました。

また、とっさな来客の時にも困らないように、普段からお家のあちらこちらに生花を飾る人も増えました。

そんな風にお花の需要が増えたことで、英国のあちらこちらに次から次へとお花屋さんが誕生したというから、影響力の大きさにビックリです。

とは言え、ビクトリア時代の人にとって生花はまだまだ貴重品。収入が安定した中産階級の人でも、生活必需品ではないお花を飾るということは、とても贅沢なことでした。

なので、お庭に咲いたお花なども利用していましたが、常に用意できないお家のために、英国の有名陶磁器窯が作りはじめたのが、陶磁器で出来た枯れない花「陶花」でした。

まるでフラワーアレンジメントのような陶器で出来た枯れないお花は、生花の代わりにテーブルを華やかにしてくれるというのはもちろん、英国国内では見ることが出来ない、海外のめずらしいお花をモチーフにしたものもたくさん作られたことで、大人気に!

テーブルコーディネートで陶花を飾ることはステイタスシンボルとして、憧れの存在になり、同じようにテーブルで使うカードスタンドやキャンドルスタンドや塩コショウ入れ、さらに洋服や帽子、バックなど、身につけて楽しむブローチも作られるようになりました。

ビクトリア女王と陶花(Ceramic flower)

英国王室でも陶花はよく使われています。特に有名なのがヴィクトリア女王が結婚する際、夫になるアルバート公からオレンジのお花の陶花のブローチをプレゼントされたというエピソードです。

白くて清らかな様子から純潔な花嫁をイメージさせるオレンジの花は、たくさんの実をつけることから繁栄と多産のシンボルとして、結婚式の花嫁の衣装に使われるほど、昔から愛されているお花です。

ところが、オレンジの開花時期はとても短く、花嫁の花飾りとして使うことがとても難しかったため、アルバート公はオレンジの花の形をした陶花のブローチをアルバート公はヴィクトリア女王に贈りました。

そのブローチに合わせて、ビクトリア女王はティアラとイヤリングを新調したそうです。

また、英国では花びらが落ちることを避けるため、食事中は磁器製の陶花、食後に生花をテーブルに飾ることがマナーになっているため、ヴィクトリア女王はエインズレイ窯に陶花の製作を依頼したと言われています。

今も手作りで一枚一枚作った花びらを手作業で組み上げて花のカタチに整えた後にハンドペイントで色付けされる陶花は、同じデザインのものが見つかったとしても、一つ一つ、それぞれに表情が異なりとっても豊か。

貴族の間でも愛され、ギフトとしても人気が高いアンティークの人気モノと一緒に、素敵な時間を楽しんでみませんか?

-

水野 友紀子

空間スタイリスト。

アンティークショップHandleバイヤー。大学で小さい頃から好きだった化学実験が出来る薬学を専攻。薬剤師となり、製薬会社で研究職に就く。 結婚を機に、休日は嫁ぎ先の老舗家具屋の手伝いをすることに。

家具のことを学びながら、そこで得た知識と固定観念にとらわれない主婦目線での女性らしい提案が、お客様に喜んでもらえることが嬉しくなり、薬の研究を辞め、インテリアの研究に没頭することを決める。

アンティーク家具に出会い、それまで知らなかった世界に感動。 家具やインテリアに対して伝えたいことや、自らが買い付けてきたアンティークに対する想いを「買い付けうらばなし」や「まいにちハンドル」に綴り、日々配信中。

-

アンティーク家具Handle

(水野商品館 株式会社)1903年創業

【店舗&倉庫】

〒910-0019 福井市春山2-9-13

【南青山オフィス】

〒107-0062 東京都港区南青山5-4-41

古物商 福井県公安委員会許可

第521010008980号

記事をシェアする